イラストにおいて魅力的な色合いとは何なのか、どうやったら出せるのかについて考察してみた

絵を描いている方なら、TwitterなどのSNSで流れてきた絵を見て「なんかこの人の絵の色使いが好きだなぁ」と思ったことが一度はあるのではないかと思います。

しかし、「なぜその色合いが魅力的に見えるのか」と問われると、言葉にして説明するのは難しいのではないでしょうか?

実は、僕も長い間、魅力的な色合いが何なのかを上手く理解できずにいました。

でも、最近色々な方からの助言を得て「魅力的な色合いとは何なのか」について僕なりに結論付けることができました。

そこで今回は、

- 色合いを魅力的に感じる条件

- どうやったら色合いを魅力的にできるのか

についてまとめたいと思います。

方法については、すぐに始められるものを用意していますので、よければご一読ください!

このページの目次

僕が考える魅力的な色合いの条件

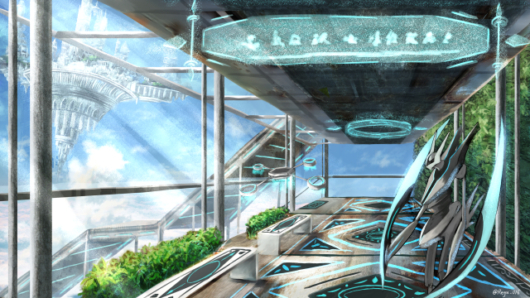

端的に言えば、魅力的な色使いとは、上の写真のような

「色がくすんで見えない色使い(=鮮やかに見える色使い)」

のことだと僕は考えます。

でも、ここまでの情報だと「何をもって鮮やかに見えるとみなすのか」についてはまだ曖昧なままですよね。

なので、その部分について詳しく説明していきます。

ーーーーー

僕たち人間が絵を見て鮮やかな色合いだと感じるのには3つの条件があると思います。

それが以下です。

- 使われている色相が多様であること

- 明るい部分に鮮やかな色が使われていること

- 色のグラデーションが滑らかに続いている事

順番に解説していきます!

1.使われている色相が多様であること

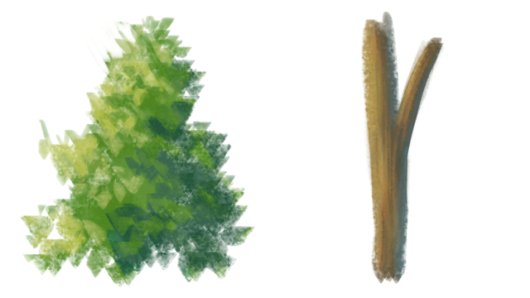

葉なら緑、幹なら茶色といった具合に、物体にはそれぞれ固有色があります。(固有色というのは物に光が影響を及ぼしていない時の色のことです。)

しかし、固有色がそのまま私たちの目に入ってくることはほぼなく、大体の場合は光の影響を受けて色合いが変化します。

使われている光源の種類にもよりますが、多くの場合 光が当たっている部分は固有色より黄みがかった色に、光が当たらない部分は固有色より青みがかった色になります。

なので、明るい部分から暗い部分にかけて、色相が黄色~青に変わっていくような色合いを出せば、魅力的に見えやすいです。

補足ですが、使われている色が多い方が魅力的に見える理由としては、上の「明るい部分は黄色、暗い部分は青色という実際の見え方に近いから」という理由以外にも、「変化に富んでいてみる人を飽きさせないから」という理由もあると思います。

2.部分的に高彩度であること

色合いを鮮やかにするには、どうしたら良いか?

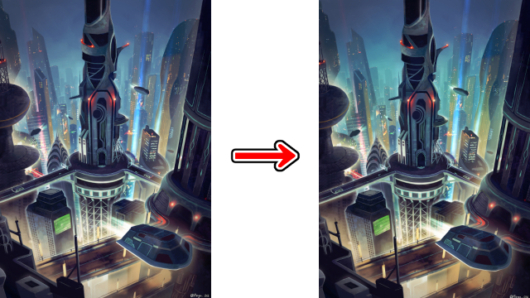

今回は僕が昔描いた、少しくすみがちな下の絵で見ていきましょう。

まずは、彩度を上げてみます。

すると、下のようになりました。

確かに、鮮やかにはなりましたが…

なんというか、絵としてのまとまりを損なっていて、見づらい絵になっているというような印象です。

「全体的に彩度を上げるのがダメなら他に方法はないんじゃないの?」と思う方もいるかと思いますが、ちゃんと方法はあります。

それが 「部分的に彩度を高くする」 という方法です。

これは、絵の先生に聞いた話なのですが「脳が適当に補完してみてくれるので、 彩度が高い箇所を部分的に作るだけでもくすんだ絵には見えなくなる」ということらしいです。

↑先ほどの絵の光が当たっている部分に、黄色寄りの彩度高めの色を足してみました。

全体的なバランスを崩すことなく、元絵より鮮やかな色合いにできました。

3.色のグラデーションが滑らかに続いていること

絵を描くときに大事なことは明暗をしっかりと描き分けることなのですが、色合いについては必ずしもそれが正解とは限りません。

例えば、日没時の空の写真であれば、黄色から紫まで綺麗にグラデーションを描いていますよね。

黄色から紫にいきなり色が飛んでいたりはしないわけです。

空に限らず、多くの物は明るい部分から暗い部分へのグラデーションが滑らかに続いていると思います。

なので、もし今まで綺麗なグラデーションを作ることに意識が向いていなかったのなら、 明るい色と暗い色の間に一色中間の色を挟んでみるようにしてみてください。 (黄→橙→赤、黄→緑→青といった感じです)

これをするだけでも大分色合いが綺麗に見えると思います!

魅力的な色合いを出すために気を付けたい3つのこと

では、ここからは「実際に色を塗るときに、どのように上の情報を応用できるのか」について見ていきたいと思います。

1.彩度・色相に変化を付ける

繰り返しになりますが、これが一番大事です。

私たちの目はでたらめにできているので、「これは〇〇色だ」という先入観や思い込みを捨て、的確に色を塗っていくことが重要です。

でも、誰もが描きはじめの頃から的確に色を選べるわけではありません。

そこで、おすすめなのが以下の方法です。

上手い人の絵から色を拝借する

人によっては「え、何?ズルするの?」と思うかもしれませんが、これが一番簡単で上達につながる方法です。

ただ、なぜ他人の絵から色を取るだけで絵の上達につながるのか疑問に思う方も多いんじゃないでしょうか?

なので、まずはそういった方に向けてその理由をお答えします。

それは「最終的には自分で色合いを整えなくてはならないから」です。

他人の絵から色をスポイトで吸い取るといっても、スポイトツールは一色ずつしか吸い取れませんよね。

結局、複数回色を吸い取ってそれを塗り重ねるときには、 それぞれの色をどこにどれくらい塗るのか自分で考えなくてはなりません。

やってみれば分かると思いますが、これが思った以上に難しいです。

でも、この手順を繰り返すだけで、他人がどんな色を使っているのかを学びつつ、色合いを整える力もつくので一石二鳥だと思います。

「パクリやズル」というのは、頑張りたくない人が努力しない言い訳として使う言葉なので、ネガティブなイメージを持たずに上手い人の色づかいをとことん参考にしましょう!

色合いについては、僕は最近はArtstationで気に入った絵を参考にするようにしています。

2.色調補正はあくまでおまけ程度に使う

色調補正機能だったり、レイヤーモードの乗算や加算・発光…。

これらの機能を使うと簡単に明暗を付けられたり、色味を弄れたりするので、初めの頃にはついつい多用しがちですが、これらの機能にも実はデメリットがあります。

それが「狙った色が出せないこと」です。

加算・発光を使ったことがある方なら分かると思いますが、色を明るくしようとしすぎると、色が白くなり、それ以上明るくならなくなります。(いわゆる白飛びです。)

白は最も明るい色ですが、同時に最も彩度が低い色でもあるので、白飛びが多いと、暖かみを感じずただただ眩しい絵という印象になってしまいます。

↑昔僕が描いた絵ですが、画面左側の雲が白飛びしていて少しギラギラした印象を受けると思います。

加算・発光レイヤーに限らず、レイヤーモードを使って色を塗ると思い通りの色が出せないことが多いので、 色調補正やレイヤーモードの使用は以下のような補助的な用途にとどめておくのがおすすめ です。

- 塗りこむ前の下地作り

- 仕上げ時の色合いの微調整

- 効果や演出(霧・フレアなど)

3.重ねて塗った後は、色がくすんでいないか確認する

デジタルツールで色を重ねると、だんだんと彩度が下がり、グレーに近づきます。

何回も繰り返し塗っていると、自分の思った以上に色が濁っていた…なんてことになってしまいます。

これは厚塗りを始めた直後にありがちな現象だと思います。

僕も厚塗りをよくやるので、混色のしすぎで色が濁ってしまうことは多々ありました。

そんな時に問題解決のために使っていたのが以下の方法です。

オーバーレイレイヤーで色を足す

レイヤーモードのオーバーレイで明るいところにエアブラシなどで彩度を足す方法です。

注意点としては、明度が高すぎると色があまりつかないという点と、元々彩度が高い部分に色を載せると彩度が上がりすぎてしまうという点です。

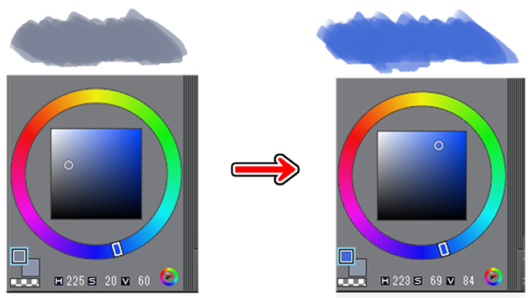

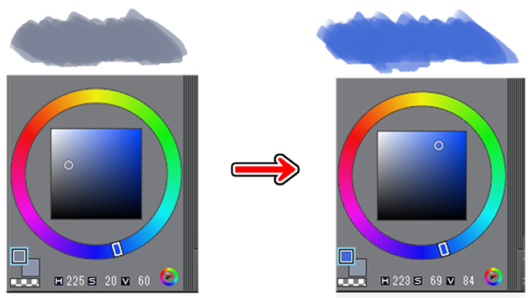

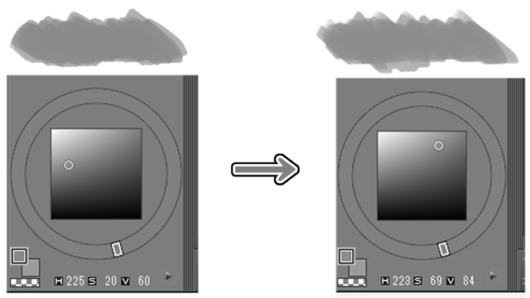

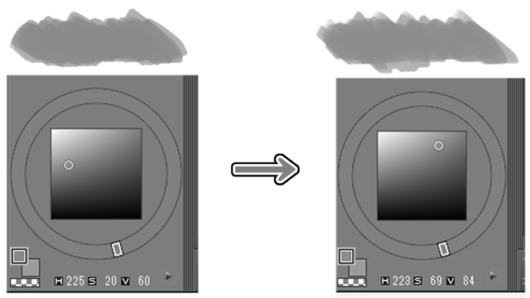

見かけの明度を変えずに彩度をあげてみる

これはある程度グリザイユ画法で描き慣れた人向けの方法です。

実は彩度が上がると、色を白黒で見たときの明度が下がります。

なので、くすんでいる色があった時に、明度と彩度を同時に上げ、見かけの明度(白黒の時の明度)が変わらないように心がけると上手くいきやすいです。

例えば左のような色を使っていた場合、右のような鮮やかな色に変えてあげます。

↑上の画像の彩度のみを0にして白黒化したものです。

こうして見てみると、別々の色だった二色も同じ色に見えますよね。

こんな感じで、 白黒にした時の明度が変わらないように色を変えると、全体のバランスを崩すことなく、彩度を上げることができます。

まとめ:絵を描いて/見て、感覚を鍛えよう

ということで、魅力的な色合いとは何なのかについての話でした。

今回のことを意識するようになれば確実に色づかいは上手くなると思います。

ただし、一朝一夕で上手くなるものではないということと、最終的には人によって好きな色合いは異なるので自分の好きな色合いは自分で見つけなくてはならない、ということだけ念頭に置いてもらえると嬉しいです。

そうすれば、挫折せずにコツコツと続けられると思いますので!

ちなみに、僕も最近は今回の内容を意識しながら描いています。

参考までに、下の絵は色合いに気を付けて描いてみたものです。 (画像クリックでpixivに飛びます。)

それでは!